Le bouddhisme, religion de paix, vraiment?

Attaques, intolérance, vandalisme, menaces… Autant d’actes que nous n’attribuerions pas spontanément à la religion bouddhiste, qui dégage une impression pacifiste. Et pourtant, des communautés chrétiennes du Sri Lanka peuvent témoigner que le bouddhisme n’est pas qu’une religion de paix. Le 9 décembre, une foule de manifestants conduite par 80 moines a attaqué une Eglise. Bilan: le pasteur et des fidèles agressés et le mobilier détruit.

De tels événements ne sont pas isolés dans un pays où des mouvements bouddhistes extrémistes semblent agir en toute impunité. Au Bhoutan, 28e dans l’Index de persécution de Portes Ouvertes (voir encadré), le fait que le bouddhisme soit religion d’Etat conduit le gouvernement à persécuter les minorités. De manière générale, les gouvernements sont les acteurs principaux des persécutions, largement cautionnées par les responsables bouddhistes. «Les agressions au Sri Lanka sont l’œuvre de religieux qui s’inquiètent de voir une désaffection de leur rang. Ils tentent de l’éviter par des mesures extrêmes, y compris en demandant une loi anti-conversion», explique Charles Leroux, auteur de Un regard chrétien sur le bouddhisme (Croire Pocket).

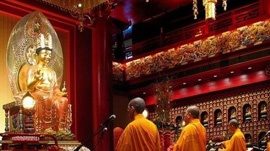

A ses yeux, de telles actions violentes «discréditent toute une religion». Selon le fondateur du bouddhisme, cette religion de paix vise à éradiquer la souffrance et prône la tolérance à l’égard des autres points de vue, notamment religieux. L’éthique bouddhique, fondée sur la bonté, la bienveillance et la compassion, oblige aussi au respect d’un code de conduite astreignant.

Pour poursuivre la lecture, choisissez une des options suivantes: